大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的成语,那就是“此地无银三百两”。这成语啊,我感觉就像个小侦探故事的开场白,悬念十足,让人忍不住想探个究竟。

标题就问“此地无银三百两下一句”,其实这本身就很有意思,感觉像是在玩文字游戏。毕竟,这“此地无银三百两”本身就是一个完整的、自成一体的典故,它本身就自带了“下一句”的意味——那就是真相! 就像一个精心设计好的谜题,你光看前面一句话,就足够让你脑补出一堆后续情节了。

我个人觉得吧,这“此地无银三百两”的精髓,不在于有没有所谓的“下一句”,而在于它本身就充满了黑色幽默。你越是想掩盖,反而越让人觉得你心里有鬼。这就像你跟朋友说“我一点都不喜欢吃蛋糕,真的!”结果转头就偷偷藏了一块蛋糕在抽屉里,这画面感,是不是特别喜感? “此地无银三百两”就是这种感觉,它直接把人的那种欲盖弥彰的小心思给暴露无遗了。

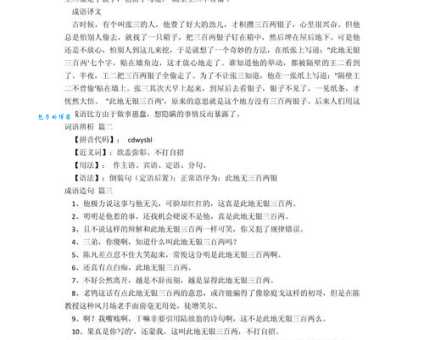

那么,到底有没有一个公认的“下一句”呢? 我翻了翻资料,发现答案五花八门,什么“不打自招”、“隔壁王二不曾偷”、“自己哄自己”等等,说法还真不少。说真的,我个人觉得这些“下一句”都挺有意思的,但要说哪个是正宗的,还真不好说。毕竟,这成语本身就是一个讽刺意味十足的典故,它本身就完成了它的表达,不需要再添加什么“下一句”来补充说明。

与其纠结于“下一句”,不如咱们来分析分析这“此地无银三百两”本身。你想啊,古人那么聪明,挖个坑埋银子,还在上面写“此地无银三百两”,这简直是反向操作的巅峰之作。这就好比你跟别人说“我今天没偷懒”,实际上你却在偷偷摸摸地玩手机,这反差萌,是不是特别可爱?

我觉得吧,这“此地无银三百两”之所以能流传至今,并且成为家喻户晓的成语,正是因为它生动地刻画了人性中那种掩耳盗铃式的自欺欺人和欲盖弥彰的小心思。它虽然短小精悍,却蕴含着丰富的哲理。

咱们再来看看各种版本的“下一句”:

| 版本 | 解释 | 我的感受 |

|---|---|---|

| 不打自招 | 还没用刑就自己招供了 | 感觉有点太直接了,少了点幽默感。 |

| 隔壁王二不曾偷 | 欲盖弥彰,反而更让人怀 | 这个版本比较有意思,增加了悬念,也更符合“此地无银三百两”的讽刺意味。 |

| 自己哄自己 | 自欺欺人,掩盖事实 | 这个解释比较贴切,点明了成语的核心含义。 |

其实,我觉得啊,与其说“此地无银三百两”需要一个固定的“下一句”,不如说它本身就是一个开放式的结局,留给人们无限的想象空间。你完全可以根据自己的理解,来创作属于你自己的“下一句”。 比如,我脑子里就蹦出了“然后,隔壁老王露出了神秘的微笑”这样一句话,是不是也挺符合剧情发展的?

说到底,这“此地无银三百两”就是一个让人忍俊不禁的小故事,它让我们看到了人性的弱点,也让我们在轻松愉快的氛围中,思考一些更深层次的东西。它不需要一个固定的“下一句”来点睛,它本身就足够精彩。

我想问问大家,如果你来续写“此地无银三百两”,你会怎么写呢? 或者,你认为哪一个版本的“下一句”贴切呢? 欢迎大家分享你们的看法!